以命换命:探索生死之间的搏斗哲学与人性对抗

在许多故事与传说中,“以命换命”的理念常常被提及。这样一种极端的选择,不仅是对生死的挑战,更是对于人性极限的深入探讨。人们为了挽救他人,愿意付出自己的生命,塑造了无数动人的故事与传奇。本文将从多个角度探讨这一主题,揭示其背后的哲学与人类情感。

首先,“以命换命”的概念在文化与文学中的表现形态是非常多样的。从古老的神话传说到现代的影视作品,这一主题一直在激励着无数创造者。例如,在中国古代神话中,黄帝为了拯救众生,与妖怪搏斗,最终付出了惨重的代价。这种以命换命的壮烈精神,彰显了人类对于生命的尊重与珍视。

在现代文学中,“以命换命”的故事同样引人关注。许多小说和电影中,角色往往为了保护自己的亲人或朋友而不惜牺牲自己,这样的情节深深触动了观众的心。比如,在经典的电影中,主角为了救出被困的伙伴,奋不顾身地冲入危险之地,最终付出了生命的代价。这种为了爱与友情而战斗的精神,使得观众对于角色的命运产生了强烈的共鸣。

其次,当我们深入探讨“以命换命”这一主题时,可以发现它不仅仅是个别事件的简化概念,更是人类道德与伦理的深刻反思。当面临生死存亡的瞬间,我们的选择不仅关乎自己的命运,同时也影响着周围人的生活。在这种情况下,选择与牺牲的意义愈发突出。牺牲自己以保护他人,往往被视为最高尚的行为,展现了人类的仁爱与无私。

在一些特定的文化背景下,“以命换命”的价值观更是根深蒂固。许多民族与社群都有着悠久的牺牲精神传统。例如,在一些部落中,长者为了保护部落的安全,常常选择自我牺牲。这种为了集体利益而付出个人生命的思想,反映了人类对责任与使命的尊重。事实上,许多人类历史上的英雄事迹,都是在这一理念的驱动下产生的,他们在最关键的时刻选择了无畏无惧地行动。

另外,心理学的研究也表明,“以命换命”的现象背后潜藏着复杂的人际关系与情感纽带。人们不仅仅是出于理智的选择,更有冲动与情感的推动。当我们看到亲人、朋友或爱人在危机之中,我们的本能反应往往是保护他们,而不是顾及自身的安危。这种情感上的驱动,使得“以命换命”成为一种自然的反应,而非单纯的理性选择。

然而,尽管“以命换命”在许多故事中显得崇高与勇敢,但在现实生活中,这种选择也常常伴随着深重的悲剧。并不是每一次的牺牲都能够换来成功的救赎,有时甚至可能造成更深的家庭与社会伤痛。我们需要反思,这种选择是否总是正确的,还是应根据实际情况做出更为理智的判断。

在当代社会中,技术的进步为我们提供了更多的救赎方式。医学的迅猛发展使得许多曾经需要以命换命的状况得以改善,许多人的生命得以拯救,而不必付出生命的代价。在这一背景下,我们是否还需要延续“以命换命”这一历史遗留的观念?还是应该重新思考生命的价值与意义?这无疑是一个值得深入探讨的问题。

最后,“以命换命”的背后蕴含着人类对于生命的深刻理解。无论成功与否,选择与牺牲都是情感的真实反映。人生如戏,而在这场戏中,每个人都可能成为自己的英雄或是牺牲者。这样的情感与哲学将伴随人类文明的演进,成为我们不断探索的主题。也许,正是这种对于生死的反思与挑战,促使着我们不断前行,追寻更有意义的生活。

-

-

-

-

-

-

易经农历初三生:命理背后的深邃智慧与人生启示

在中国古代文化的悠久长河中,易经被誉为智慧的源泉,包含了丰富的人生哲理和自然法则。有趣的是,农历初三 born figures 这一命理被认...

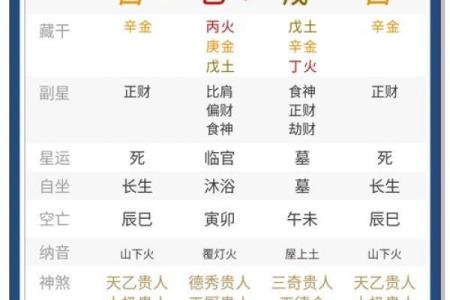

玄空飞星 -

-

-

-

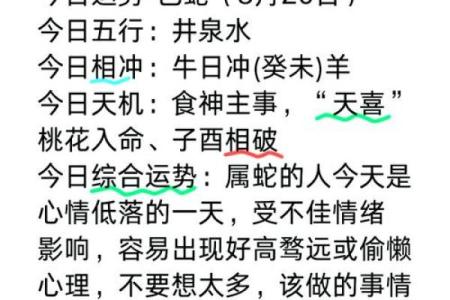

十二生肖

热门专题

- 八字

- 排盘

- 起名

- 看相